导读

近日,中国科学技术大学吴东教授、褚家如教授团队在金属铜螺旋手性涡旋二色性研究方面取得重要进展,他们基于飞秒激光微孔道加工和电化学沉积技术制备了微米尺度的金属铜螺旋结构,观测微米铜螺旋具有很好的涡旋二色性手光响应特征,并发现其在不同退火温度下仍然具有稳健的手光响应性能,此研究将为廉价铜在先进手性光学检测技术的发展及未来应用中提供重要的理论支撑。该成果以“Robust Helical Dichroism on Microadditively Manufactured Copper Helices via Photonic Orbital Angular Momentum”为题发表于国际顶级期刊(ACS Nano 2023, 17, 1541)上。中国科学技术大学工程学院戴念维副研究员及刘顺利博士为该论文的共同第一作者,吴东教授为论文的通讯作者。

研究背景

三维手性金属超材料在手性光学检测领域已经引起了广泛的关注。这些加工制备的手性微纳米结构具有较强的手性光学特性,将在下一代光子器件和手性光谱检测技术中显示出巨大的应用前景。目前大多数现有的手性金属超材料产生的手性信号依赖于光子自旋角动量(SAM),而手性金属超材料在光子轨道角动量(OAM)激发下产生的手性光学响应效果及机制仍然不清楚。此外,早期很多用于光学手性检测的微纳金属超材料主要集中于金、银和铂这几种贵金属材料,一方面是基于这几种金属对光的响应较强,另一方面则是由于这几种金属较强的化学稳定性。对于三维金属微纳材料在未来的技术开发及广泛引用,贵金属在微纳尺度的三维制备及加工成本较高,寻找材料及加工成本较低的替代金属材料对于推动三维金属微结构在手性光学检测领域具有重要意义。铜作为一种常见的金属材料,在现代芯片制造及微机电系统领域已经具有很多的应用场景,并且具有与金、银较接近的介电常数。值得注意的是,铜表面在较光滑的条件下在正常的大气服役环境中具有出色的抗氧化能力,这也为其在手性光谱检测器件中的长期稳定服役提供了较大的优势。对于三维微纳铜螺旋结构的制备,目前很多方法都难以加工出表面质量较好的结构,本工作基于飞秒激光加工技术和微孔道电化学沉积技术,在透明导电玻璃(ITO)上成功制备出了具有不同直径的铜螺旋结构,并进一步检测了其基于OAM的涡旋二色性响应。

研究亮点

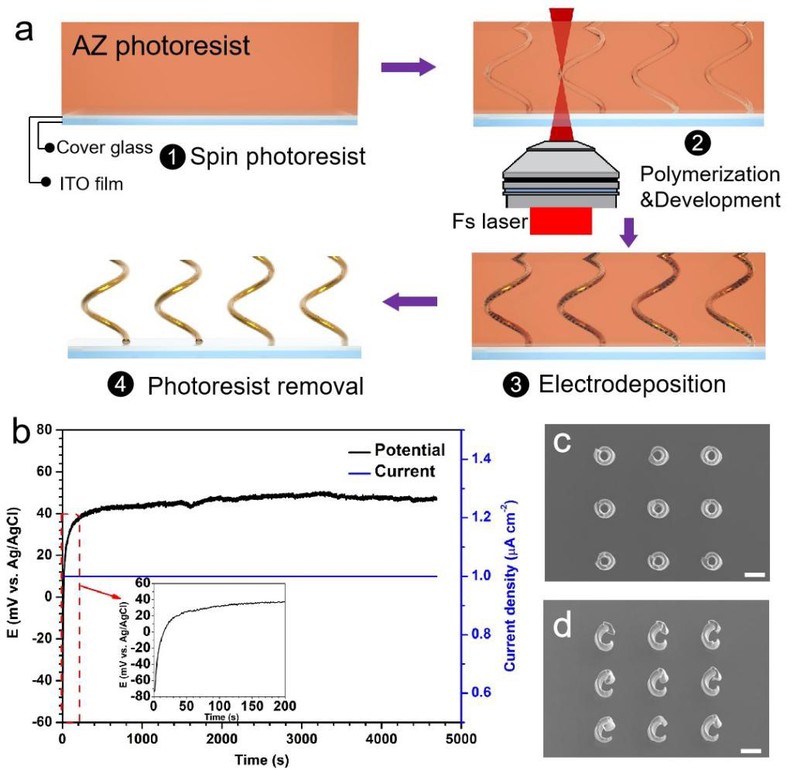

图1所示为铜螺旋结构的加工制备方法,首先,在ITO玻璃上旋涂一层厚度20 µm的正性光刻胶。第二步,采用飞秒激光直写加工技术在光刻胶中加工垂直于ITO平面的三维螺旋结构,螺旋线设计线径为2 µm;加工结束后将ITO样片置于显影液中显影,光刻胶加工部分则反应去除,由此形成螺旋微孔道阵列。第三步,将带有螺旋孔道的ITO电极样片在硫酸铜溶液中进行电化学沉积,还原出来的金属铜填充整个螺旋孔道。最后,将ITO样片置于丙酮溶液中溶解去除多余的光刻胶,最终得到具有不同旋向的三维金属铜螺旋结构阵列。

图1 飞秒激光加工结合电化学沉积制备三维手性铜微螺旋结构,(1)正性光刻胶旋涂于ITO,(2)飞秒激光加工制备螺旋微孔道,(3)电化学沉积铜微螺旋,(4)多余光刻胶的去除

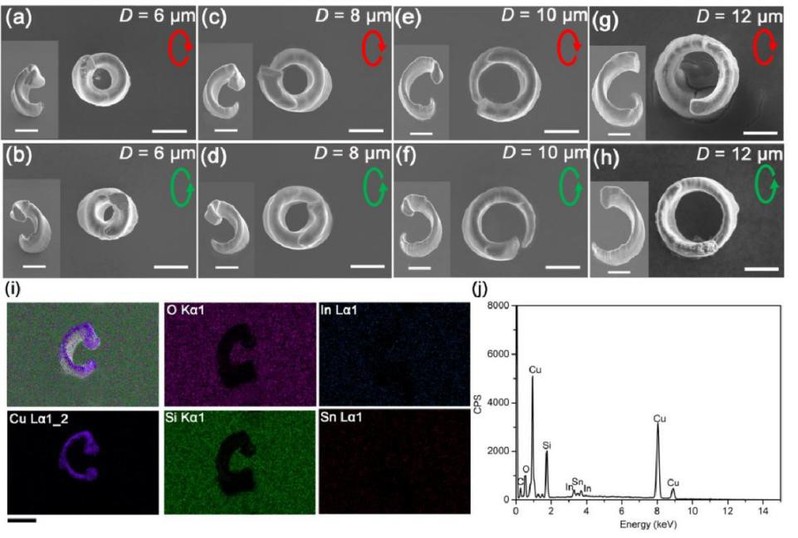

图2所示为采用此方法加工制备所得的具有不同直径(6-12 µm)的三维铜螺旋微结构,从结构的侧视图可以看出,制备的铜螺旋具有很好的三维成型能力。通过对8 µm铜螺旋结构进行元素mapping分析,螺旋结构具有很高的铜含量,In、Sn、Si和O则主要来源于ITO玻璃。

图2. 制备的具有不同直径的三维铜螺旋结构及其元素组成mapping分析

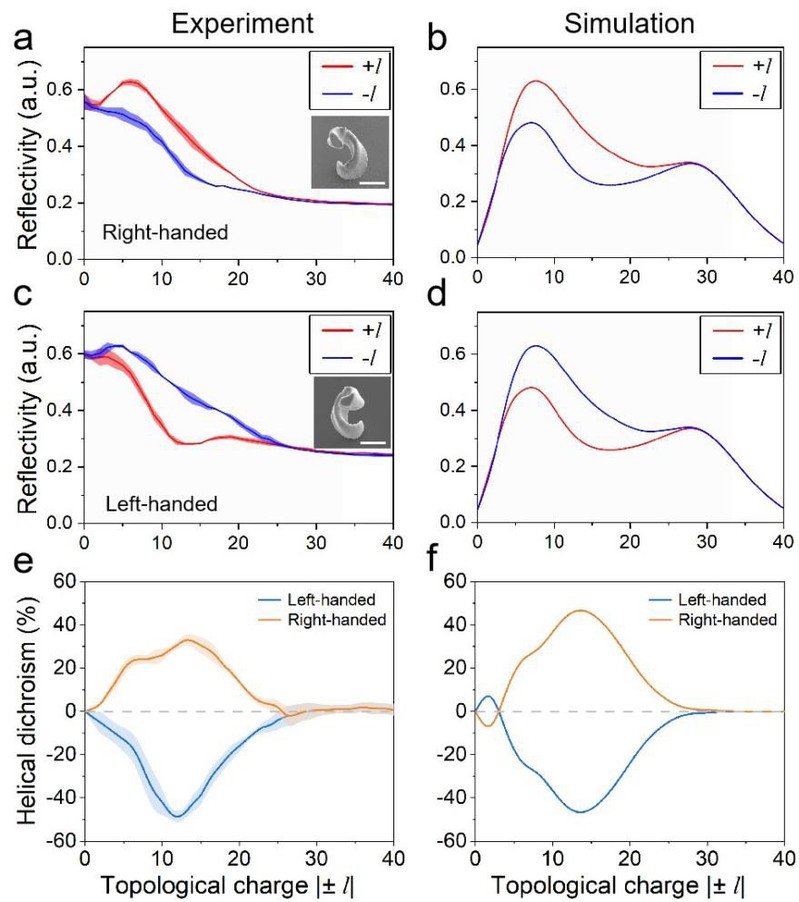

图3为直径6 µm手性铜螺旋结构在光子轨道角动量作用下产生的手性光学响应的实验结果及仿真结果。对于右旋铜螺旋结构,实验结果和仿真结果的光反射强度在拓扑荷数为5-30范围内具有很好的吻合度。对于左旋铜螺旋结构也具有相同的结果,不同的是光反射强度在正负拓扑荷数条件下的谱图刚好相反。根据光反射数据,进一步计算出了涡旋二色性谱图,不同旋向的铜螺旋结构的涡旋二色性具有明显的手性响应特征,仿真结果与实验结果也相吻合。值得注意的是,当拓扑荷数小于5时,涡旋二色性信号仿真数据与实验数据对应性不够好,这可能是由于实验测试误差导致的。

图3. 直径6 µm手性铜螺旋结构在光子轨道角动量下产生的手性光学响应的实验结果及仿真结果

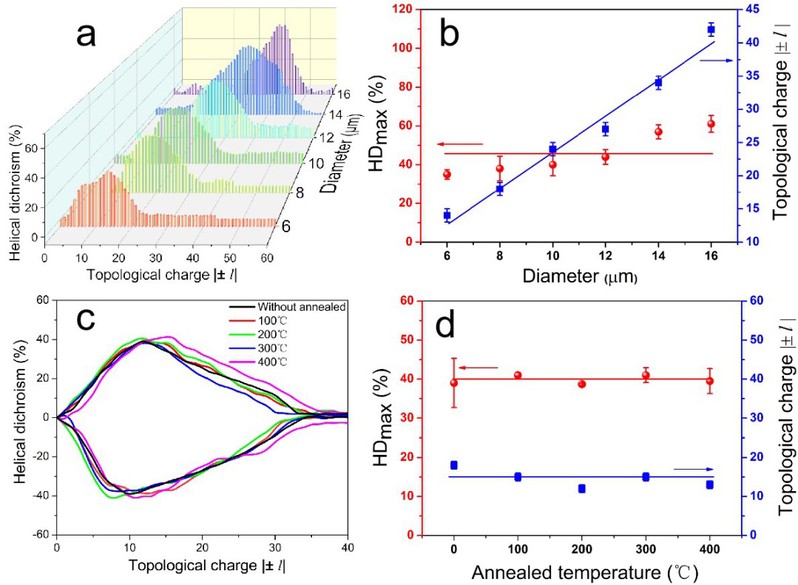

作者进一步研究了铜螺旋结构直径尺寸对其涡旋二色性信号的影响,由图4a,b可知,当铜螺旋直径从6 µm增加到16 µm,涡旋二色性谱图的正响应信号峰值略微增加,但基本维持在50%附近,而拓扑荷数则呈线性增加趋势,这也说明铜螺旋直径尺寸因素会对其涡旋二色性信号产生一定的影响。考虑到未来实际服役环境中可能出现的高温条件,进一步考察了直径8 µm铜螺旋在经100-400℃热处理后的结构及涡旋二色性响应的稳定性。结果表明,在保护气体中经历100-400℃热处理后,铜螺旋微结构依旧保持较好的三维结构及表明光滑度,具体可参阅论文中的补充材料;对于涡旋二色性的测试结果,相较于未经热处理的铜螺旋,100-400℃热处理后涡旋二色性谱图的变化很小,相应的涡旋二色性峰值及其峰值所对应的拓扑荷数值波动幅度很小。这种在三维结构及手性光响应信号上的出色的稳定性,使得铜螺旋微结构作为未来手性光学检测超材料具有极大的应用前景。

图4. 铜螺旋结构及手性光响应在不同热条件下的稳定性

总结与展望

该工作成功制备了手性铜螺旋微结构,实验及仿真结果均表明铜螺旋在光子轨道角动量激发下具有很好的手光响应特征,此外,不同热影响下的三维结构及涡旋二色性具有很好的稳定性。较低的材料及加工成本使得铜螺旋在未来先进手性光谱检测技术成为最具潜力的三维超材料。

文章信息

Robust Helical Dichroism on Microadditively Manufactured Copper Helices via Photonic Orbital Angular Momentum (ACS Nano 2023, 17, 2, 1541–1549)

https://doi.org/10.1021/acsnano.2c1068724